글 원문보기: 언어가 우리의 사고를 지배할까?

비트겐슈타인(L.Wittenstein)은 "내가 사용하는 언어의 한계가 내가 사는 세상의 한계를 규정한다."라고 말했다. 과연 사용하는 언어로 인해 그 인생이 제한받을까? 인지 과학자 리라 보로딧츠키(Lera Boroditsky)는 언어가 우리의 사고방식을 형성하는 법(How language shapes the way we think)이라는 TED 영상에서 언어가 인간의 사고방식에 미치는 영향을 과학적인 자료로 설명하고 있다. 또한 지구상에 존재하는 7,000개의 언어가 인간의 정신이 가지는 독창성과 유연함을 보여준다고 주장한다. [TED 영상 한글자막으로 직접보기 클릭]

신성 로마 제국의 황제 카롤루스 대제는 "두 번째 언어를 갖는다는 것은 두 개의 영혼을 갖는 것이다."라고 말했다. "우리가 사용하는 언어가 우리의 사고방식을 형성할까?"라는 질문은 오래된 논쟁으로 증명할 길이 없었다. 최근 리라의 연구실에서는 이 질문에 대해 답이 될만한 실제 과학적 자료를 확보했고, 그 예시는 다음 다섯 가지로 요약된다.

첫째, 케이프 요크의 서쪽 변두리 포름푸로에 살고 있는 호주 원주민 쿠르크 쎄이요르 부족은 왼쪽, 오른쪽 같은 단어를 사용하지 않고 모든 것에 동, 서, 남, 북과 같은 기본 방향 지시어를 사용한다. 예를 들면 "너의 왼쪽 다리에 개미 한 마리가 있어."라는 말을 "너의 남서쪽 다리에 개미 한 마리가 있어."라고 말한다. 쿠크 쎄이요르 부족 내에서 "안녕"이라는 말은 "어디로 가니?"이며 그에 대한 대답은 "북북동 쪽 저 멀리로 가는 중인데 넌 잘 지내니?" 이런 식이다. 한 사람의 각기 다른 연령대의 사진을 시간순으로 나열해보라고 하면 영어권 사람들은 글을 쓰는 방향인 왼쪽에서 오른쪽으로 나열한다. 히브리어나 아랍어 사용자는 반대 방향으로 나열 한다. 쿠크 쎄이요르 부족은 동쪽에서 서쪽으로 나열한다. 실제 이 부족은 인간이 가능할 것이라 상상하는 수준 이상으로 방향감각이 매우 발달했다. 언어와 문화만으로 인간의 능력은 개발될 수 있음을 의미한다.

둘째, 정확한 숫자를 지칭하는 단어를 가진 언어가 있고 그렇지 않은 언어가 있다. 그런 언어에는 '일곱'이나 '여덟' 이란 단어가 없다. 실제 이런 언어의 사용자들은 수를 세지 않으며 그래서 정확한 양을 추적하는 데 애를 먹는다. 반면 이런 숫자에 대한 개념이 명확한 단어를 가진 언어는 수학적 잠재력이 크게 될 것이다. 셀 수 없다면 대수학은 불가능하며, 건물을 짓기 위해 필요한 혹은 방송을 가능하게 만든 일들 중 그 어느 것도 할 수 없을 것이다. 이 작은 숫자를 표현하는 언어들이 그 모든 인지 영역으로 가는 디딤돌이 되는 것이다.

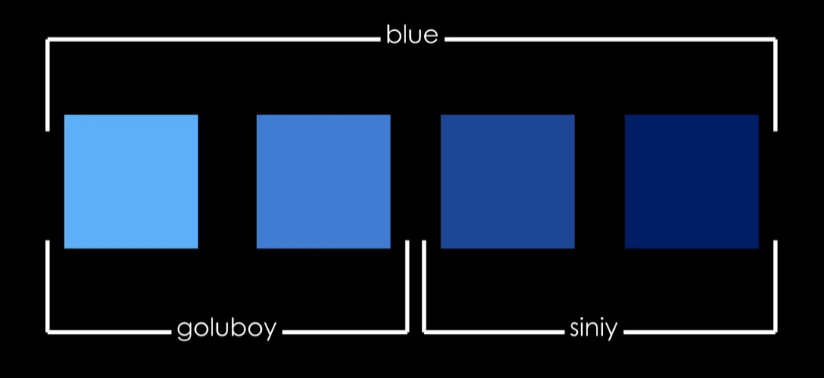

셋째, 색상 스펙트럼을 구분하는 방법도 언어에 의해 영향을 받는다. 어떤 언어는 색상을 표현하는 단어가 풍부하고, 일부 언어는 '밝다', '어둡다' 두 단어 밖에 없다. 언어에 의해 색깔 간 경계가 결정된다. 예컨대 영어에는 파란색이란 단어가 있으며 그 하나로 파란색과 유사한 색상을 표현하는 게 가능하지만, 러시아어에는 한 단어만 있는 게 아니다. 러시아어 사용자들은 밝은 파란색 'goluboy'과 어두운 파란색 'sinly'을 구별한다.

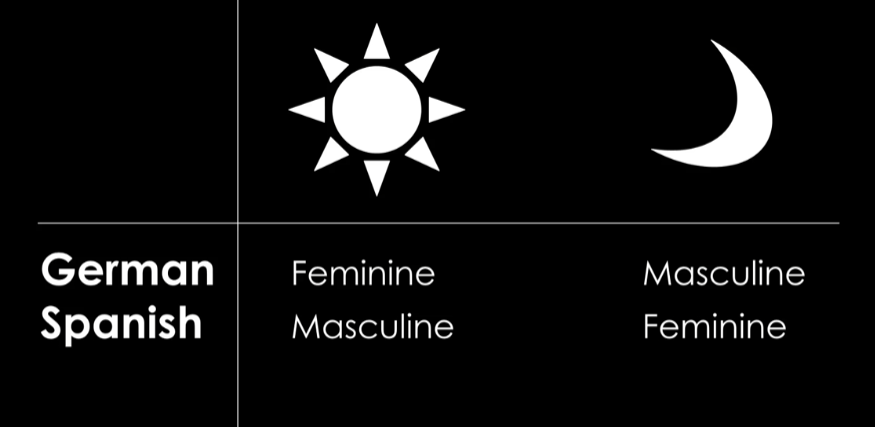

넷째, 많은 언어에는 문법적 성별이 있으며 그 언어에서 모든 명사에 남성성 혹은 여성성이 부여된다. 그리고 이 성별은 언어마다 다르다. 예를 들어 해는 독일어에선 여성 명사지만 스페인어에서는 남성 명사다. 또 달은 그 반대다. 이런 차이가 실제 사람들의 생각에 어떤 결과로 이어질까? 독일어와 스페인어를 구사하는 사람들에게 다리(Bridge)를 묘사해 보라고 말하면 독일어에서는 다리를 '아름답다' 혹은 '우아하다'는 식의 정형화된 여성적 단어를 사용하고 반면 스페인어 사용자들은 다리를 가리켜 '강하다' 혹은 '길다'와 같은 남성적 단어를 사용한다. 독일어에서 다리는 여성명사이고 스페인어에서는 남성 명사다. 언어의 성별에 따라 사물에 대한 인식의 차이가 드러나는 것이다.

다섯째, 언어에 따라 사건을 묘사하는 방식도 달라진다. 누군가가 실수로 꽃병을 깬 사고에 대해 영어는 "그가 꽃병을 깨뜨렸다." 고 말하지만 스페인어는 "꽃병이 깨졌다."라고 말한다. 만일 그게 우발적 사고라면 누가 했다고 하진 않는다는 거다. 영어는 아주 괴상하게도 "난 내 팔을 부러뜨렸어(I broke my arm)."라는 표현을 쓴다. 다른 많은 언어권에서는 미치지 않고서야 그런 구조의 문장은 쓸 수 없다. 언어마다 주목하는 대상이 다르기 때문에 그 언어의 사용자들이 주의를 기울이는 대상도 달라진다. 동일한 우발적 사고를 영어 사용자와 스페인어 사용자에게 보여줬을 때, 영어 사용자는 누가 그랬는지 잘 기억한다. "그가 그랬어. 그가 꽃병을 깼어."라고 말하기 때문이다. 반면 스페인어 사용자는 누가 그랬는지 기억할 가능성은 낮고 그것이 사고였다는 사실을 더 잘 기억한다. 그래서 두 사람이 같은 사건을 보고 같은 범죄를 목격했다 하더라도 그 사건에 대해서 다른 것들을 기억하게 된다. 이러한 언어의 차이로 목격자 증언, 비난과 처벌에 있어 다른 영향을 미치는데, 언어가 사건에 대한 우리의 사고의 방향성을 결정한다.

위의 예시에서 본 바와 같이 언어의 차이로 인해 시공간의 인식, 수학적인 능력, 색상의 인지 속도, 문법적 성별 구분에 따른 사물에 대한 사고방식, 비난과 처벌 혹은 목격자의 기억 같은 생각에 차이가 생긴다. 인간의 정신세계는 하나의 인지적 세계가 아닌 7,000개씩이나 고안했다. 지구상에 사용되는 언어가 7,000개 나 된다. 물론 언어는 살아있는 것이기도 하지만 우리의 필요에 맞게 연마할 수 있다. 비극적인 면은 우리가 이러한 언어적 다양성을 계속 잃어가고, 인간의 정신과 뇌에 대한 거의 모든 연구가 미국식 영어를 구사하는 연구자에 의해 수행된다 점이다. 결국 이는 거의 모든 인류를 배제한 것과 동일하다. 리라는 우리가 어떤 언어를 말하는 지에 따라 우리의 사고를 형성하는데 다음과 같은 질문을 스스로 해보라고 제안한다.

왜 나는 이런 식으로 생각하는 걸까?

다르게 생각해보려면 어떻게 해야 할까?

어떤 생각을 나는 하고 싶은 걸까?

이 발표를 보면서 우리말의 강점은 무엇이고 이를 통해 우리가 다른 나라보다 우월한 게 무엇일까 생각해보았다. 숫자의 경우, 영어에는 '이상', '이하'가 없다. 그래서 만일 '7 이상'이라는 표현을 해야 한다면 'more than 7 or eaqual to 7'이라고 해야 한다. 우리는 '이상, 이하, 초과, 미만'이라는 표현이 있어서 숫자적인 차원에서 좀 더 디테일하다고 볼 수 있다. 그래서 우리나라 사람들이 수학을 잘 하는 것일까?

색상과 관련해서는 우리말이 러시아어보다 더 단어가 풍부하다. "파랗다, 시퍼렇다, 퍼렇다, 푸르스름하다, 푸 르스레하다, 파르스름하다, 푸르다" 어쩌면 우리말만큼 풍부한 색상 묘사 단어를 가진 언어도 없을 것 같다. 이러한 단어의 차이로 인해 색상을 구별 짓는 능력의 차이가 생긴다. 이러한 섬세한 색상 구분으로 인해 우리가 패션이나 예술적인 측면에서 더 재능이 있을까?

우리말에 문법적 성별은 없지만 (동북아의 어휘, 특히 한국어의 어휘에는 대칭적 혹은 음양적 개념이 매우 강하게 깔려있다. 예를 들면 천지, 일월, 남녀, 전후, 주야, 조석, 상하, 좌우, 내외, 강유, 정신, 혼백, 물질, 질량 등등, 이러한 어휘들 속엔 정신과 물질의 세계를 대칭적으로 바라보는 동양의 세계관이 담겨 있는 것이다.) 다른 언어와 달리 별도의 높임말이 있다. 이러한 높임말로 인해 경로우대의 문화가 자연스럽게 형성되었을 수 있고, 그 반대로 경로우대의 문화로 인해 높임말이 발달했을 수도 있다.

사실 우리는 모국어에 익숙하다 보니 다른 언어와 비교하여, 모국어가 우리의 사고에 어떤 영향을 미치는지 정확하게 알기 어렵다. 물론 어린 시절부터 영어를 배우고 있지만, 우리나라에서 영어의 위상은 또 하나의 영혼으로 대체될 만큼의 수준은 아니다. 우리에게 고정된 사고방식을 바꿀 만큼 문화적으로 배운다기보다는 영어의 단편적인 스킬을 익힌다는 생각이 크다. 그래서 영어가 더 어렵게 다가오는 게 아닐까?

물론 영어를 잘해서 학문을 익히고, 상호 의사소통하고, 더욱 발전해 나가는 것도 맞지만, 우리말이 가지는 특성에 대한 고민이 필요하다. 우리말의 특성으로 인해 우리가 더 발달한 것은 무엇인지 생각해 볼 필요가 있다. 어쩌면 그것이 한국인만이 가지는 강점이 될 수 있다. 우리가 일터에서 인력의 다양성에 대해 강조하는 것도 이런 이유에서다. 개인별로 가지고 있는 장단점의 차이도 있지만, 각기 다른 언어의 사용으로 개발된 강점을 활용할 수 있다. 영어 구사능력에 주눅들기 보다는 컨텐츠에 주목하고 우리의 강점을 부각해야 할 것이다.

'언어의 기원과 힘' 카테고리의 다른 글

| 언어란 무엇인가? (2) | 2024.03.02 |

|---|---|

| 펀글: 삼랑 을보륵의 신왕종전의 도와 가림토 문자 (2) | 2024.02.16 |

| 중화에 문자를 전파한 창힐 (2) | 2024.02.16 |

| 문자의 기원과 발전 (1) | 2024.02.15 |

| 인생은 당신의 말로 결정된다/책 읽어주는 여자 (2) | 2024.02.09 |